飼い鳥の食事の考え方

飼い鳥と一口にいっても、多数の種が飼育され、原産地も広範囲に及び食性もそれぞれ異なっています。また、野生下と全く同じ食事が適切な食事とは限りません。飼育下では野生と環境が異なることで運動量や発情などの生理も変化していることが多く必要な栄養の質や量が変わってくることも多いと思われます。

このため野生下での食性はどういった食物を中心に与え、何が必要でないのかを判断する時の参考にすると良いでしょう。

飼い鳥の食性は大きく穀食性、果食性、蜜食性、雑食性の4つに分けられます。ただ、この4つのカテゴリーに完全に分類されるのではなく、カテゴリーをまたいだ採食がみられる鳥もいます。また、食事の構成を考える際にそれぞれどの栄養素がどの程度必要なのかという目安になるものが栄養要求量です。

鳥類の中で家禽(ニワトリ、ウズラ、アヒル)は古くから栄養要求量が研究され基準がまとめられていますが、飼い鳥の栄養要求量は現在も研究中の段階で正確にはわかっていません。飼い鳥については家禽のデータを参考に大まかな推奨量がまとめられています。

これらを元にペレット(栄養バランスのとれた総合栄養食)がいくつものメーカーで製造されています。

ここでは愛玩鳥として最も多く飼われているインコ類、オウム類を中心にまとめます。

現在、飼育されている鳥は主に種子食を与えられていることが多く、それだけでは様々な栄養素が不足するため、補助飼料を与えることが必要です。

他の動物種にも共通することですが、それぞれの栄養素は過不足があると様々な病気の原因となります。飼い鳥は栄養失調による病気でしばしば来院します。飼い鳥の栄養性疾患の代表的なものをいくつか以下に記します。

- エネルギー(脂質・炭水化物)過多:肥満。

- ビタミンA不足:感染症にかかりやすくなる、腎臓病。

- ビタミンD不足:幼鳥;くる病、脊椎・胸骨の湾曲、嘴の軟化など。

成鳥;骨軟化症、産卵率の低下、卵殻の欠如または薄くなるなど。 - ビタミンB群:脚の虚弱・湾曲、口内炎、成長遅延など。

- カルシウム不足:雛鳥では、成長遅延、くる病など。

成鳥では過産卵の雌で骨軟化症、卵殻形成異常など。 - マグネシウム不足:発育遅延、骨軟化症、卵殻形成不全。

- ヨード不足:甲状腺の機能低下(呼吸困難、肥満、換羽不全など)。

主食

■穀類・種子類(アワ、キビ、ヒエ、カナリーシード、エンバク、トウモロコシなど)

市販の配合飼料には上記の4、5種類が混合で配合されたものが多く、皮付き餌とむき餌があります。

皮付き餌

むき餌

アワの穂、アワ玉、エンバク、

カナリーシード、とうもろこし

エンバクはタンパク質に富んでいますが、アワ、キビ、ヒエ、カナリーシードだけの配合飼料などではタンパク質が不足してしまうこともあります。

また、カナリーシード、エンバク、トウモロコシは過剰に脂質が含まれるため、与えすぎには注意が必要です。

また、通常の配合飼料はそれだけではビタミン類やミネラルは推奨量を満たしていません。

穀類・種子類を主食にする場合、以下の3点に注意してください。

- まずはタンパク質や脂肪の配合量が適切かどうか確認してください。

- また適切に配合されていても上記のように脂質に富むものなどを鳥が好んで食べてしまい、偏食になることがあるので、与え方としては毎日適量を餌入れに入れて、ほとんどなくなったら新しくすると良いと考えられます。また皮付き餌はむき餌よりも栄養価が高く、毎日餌箱の殻を吹くことで食べた量も確認することができます。

- また不足分のビタミンやミネラルの補給のためにサプリメントを用いることが推奨されます。

■総合栄養食

総合栄養食は上記の穀類や種子類のみに比べ、栄養バランスがとれていると考えられますが、鳥用の総合栄養食は犬や猫のように基準化されていないため、各メーカーが独自の研究に基づいて作成しています。

商品によって形状や固さ、味、色、フレーバーなどが異なるため、実際に使ってみてその鳥が好んで食べるか、食べても便がゆるくならないかなど様子をみながら適切なフードを選ぶ方法が良いでしょう。

主な総合栄養食を記載しました。

ハリソンスーパーファイン

ハリソンマッシュ

ズプリームフルーツブレンド

ハリソンスーパーファイン拡大

ハリソンマッシュ拡大

ズプリームフルーツブレンド拡大

副食

■種実類(ヒマワリの種、麻の実、サフラワー、ナタネ、エゴマ、ピーナッツなど)

麻の実、ひまわりの種、ナタネ

タンパク質の含有量が高いため、タンパク質の良い供給源となりますが、同時に脂肪も多く含まれているため、過剰摂取による肥満が問題となることもあります。

また栄養価が高いため、保存状態によっては真菌(カビ)が発生しやすいこともあるので注意が必要です。

■野菜類

野菜類にはβカロチンが含まれ、体内で必要に応じてビタミンAに変換されます。

小松菜やチンゲン菜などの緑黄色野菜の方がキャベツやレタスのような淡色野菜に比べ、βカロチンが多く含まれます。しかし緑黄色野菜にはカルシウムの吸収を悪くするシュウ酸も含まれるため、過剰な摂取には注意が必要です。

■果実類

果食鳥には必要な餌ですが、穀物食の鳥には少量であれば与えても構いませんが、多量に与えると下痢をしてしまうことがあります。

また、アボカドは中毒を起こす可能性があるため、与えてはいけません。

■鉱物飼料(ボレー粉、カットルボーン、塩土、ミネラルブロック)

ミネラル(主にカルシウム)の摂取を目的に与える飼料です。

カキの貝殻より作られたボレー粉は汚れや菌が繁殖していることが多く、保存状態によってはカビが繁殖する場合もあるため、流水による洗浄後、熱湯消毒を行い乾燥させてから使用することが望ましいと言われています。

カットルボーンはイカの体構造の一部です。

塩土は塩と赤土、ボレー粉を水で混ぜ合わせたもので塩分とカルシウムの補給に有用です。

ミネラルブロックは各種ミネラルを配合してブロック状にしたミネラル剤です。

どの種類の鉱物飼料でも鳥が好んで過剰摂取してしまうと多量のグリット(筋胃内に停留する砂)による消化管の閉塞などを招く恐れがあるため注意しなければなりません。

■アワ玉

アワに卵をまぶしたものですが、市販のものは卵が少なく、ほとんどむきアワと変わらない栄養価と考えられます。

■色揚げ剤

赤カナリアの羽毛の赤色を濃くするための飼料で、パン粉に植物油とカロチンを混ぜて作られたものです。観賞目的の飼育でなければ、油分の過剰摂取になる可能性もあるため、控えていただくことが望ましいです。

小鳥の食餌制限方法

★飼育下の小鳥では餌の食べ過ぎによる肥満や過発情、産卵過多等が問題になることがあります。

これらの問題を解決する為に食餌量を制限する方法(食事制限)があります。

以下に具体的な実施方法を紹介しますが、不適切な食餌制限は命に関わるリスクを伴います。

食餌制限を行う際には獣医師と相談のうえ、体重や体調を確認し適切に実施して下さい。

食事制限は生涯続けなければなりません。

【実施方法】

- 体重や健康状態のチェック

腫瘤や腹水等の病気で体重が増加している可能性もあります

本当に食餌制限が必要かの確認の為、病院での健康診断をお勧めします - 小数点(0.1g)まで計測できるスケールを準備

- 体重は毎朝測定 朝ご飯をあげる前に測定すると良いでしょう

- 採食量の計量

① スケールに食器を乗せ0に合わせる

② いつもあげている量のご飯を入れ計測

③ 翌朝食器を取り出し、スケールに食器を乗せ0に合わせる

④ 入っていたご飯を捨てて再び食器をスケールに乗せ計測

⑤ ②-④がその日の採食量になる

⑥ ①~⑤を一週間続け採食量の平均を出す

- 平均採食量から0.2g減らし、朝・夕に分割して与える

- 食餌制限をすると一気に食べ切ってしまい過剰に水を飲む事もあるので、分割して与えて下さい

- 一度減らしたら5~7日は同じ量を与えて下さい

- 体重が急激に落ちる(1週間で元の体重の1割等)、胸筋だけが落ちる、膨らんでいる、緑色の濃い便が出る等異常があれば食餌制限を中止し、かかりつけの病院に相談して下さい

- 体重の1割を2週間~1カ月かけて落としていきましょう

- 体重に著しい変化が無い場合は、5~7日毎0.2gずつ減らす

- 目標体重になっても体重測定と食餌量のコントロールを続ける

- 季節や換羽等により必要な食餌量は変動するので鳥の様子を観察して生涯続けて下さい

※ご質問等ございましたら当院スタッフまで御声掛け下さい。

発情抑制方法

★鳥(特にセキセイインコやオカメインコ等砂漠種)は野生では寒暖差がある・餌が少ない等過酷な環境で暮らし、雨期など条件が揃った時に一斉に発情します。一方飼育下では暖かく、いつでもご飯を満足に食べる事が出来、愛情を注いでくれる飼い主様がいる等、発情しやすい環境となっています。

★その為飼育下の鳥では過発情による産卵過多や卵塞、卵管脱、卵管蓄卵材症、嚢胞性卵巣等の雌性生殖器疾患や雄では過剰な発情行動による擦過傷や精巣腫瘍等が問題になることがあります。

これらの問題を予防する為に過剰な発情を抑制する事が大切になります。以下に具体的な発情抑制方法を紹介します。

【発情抑制方法】

- 日照時間の調節

ほとんどの鳥が明るい時間が長くなると発情する長日繁殖動物なので、明るい時間を10時間以内、場合によっては6~8時間以内にして下さい。鳥が起きていてもかまいませんが、連続した暗期が必要なので途中で明るくしないで下さい。

文鳥は短日繁殖動物なので明るい時間が10時間以上で発情が抑制されると言われています。但し、明るい時間が長くなると、ご飯を食べる時間も長くなり体重過多となって発情が起こる可能性もあります。 - 巣や巣材の撤去

巣や巣材(床に敷いた紙、布等)があると発情が促されるため、潜り込める物を全て取り除きます。放鳥中に狭い場所に潜り込む、紙を齧る等発情を促す行動をする場合は放鳥を控えましょう。また、放鳥時間が長い場合はケージ全体を巣と思う場合があるので、放鳥はしっかり見ている事が出来る時間だけ実施しましょう。 - 温度と湿度を下げる

小型鳥の多くは雨期(暖かい、湿度が高い)に繁殖します。その為温度と湿度を下げる事は発情抑制につながります。しかし、温度と湿度を下げ過ぎると体調を崩す原因にもなるので、無理せずよく観察しながら実施して下さい。文鳥は雨期に巣が濡れてしまい繁殖出来なくなるので、湿度を上げると発情が抑制される傾向があります。 - 青菜を制限する

雨期に採食量の増える青菜も発情を促すと言われています。青菜を制限し、必要に応じてビタミン剤で不足を補いましょう。 - 発情対象となる鳥、人、物を避ける

対象となる鳥は隔離する、対象となる人は接触を避ける、発情を促す背中を触らないようにする(おもちゃ等も背中に触れないようにする)、対象となる物は取り除きましょう。 - 体重を管理する

発情しなくなる体重になるまで、徐々に食餌量を減らします。効果的ですが、きちんと体重や体調を確認して実施しないと生命に係わる可能性があります。詳しくは「小鳥の食餌制限方法」をご覧下さい。 - 薬剤による発情抑制

内服や定期的な注射等の方法がありますが副作用が出る可能性がありますので、診察のうえ実施するかを検討しましょう。

上記の方法がありますが、1つの方法では効果が出ず、複数の方法を実施していく必要が出てくる可能性があります。上記の中で最も効果的なのは体重管理ですが、リスクも伴います。獣医師の指導の下注意して実施して下さい。

また、既に疾患が進行している場合は発情抑制方法を実施しても予防にならない可能性もあるので、異常がみられる場合は一度獣医師と相談のうえ、体重や体調を確認し適切に実施して下さい。

飼い鳥のウイルス性疾患

★飼い鳥に感染するウイルスは多々ありますが、以下に代表的なウイルス性疾患について記載します。

【オウム類嘴・羽病(PBFD:Psittacine Beak and Feather Disease)】

サーコウイルス科のPBFDウイルスによる感染症でオウム・インコ類に感受性があり、特に3歳齢以下の感染が多くみられます。感受性は鳥種により異なり、セキセイインコやラブバード、バタン、ヨウム等で高くなっています。病鳥の糞便や羽毛ダストの摂取・吸引、親から雛への給餌などから感染が広がります。潜伏期間は早いもので21日~25日、遅いものでは数ヵ月~数年といわれています。

症状は感染した年齢やウイルス量により異なります。初生雛では肺炎・腸炎・急激な体重減少・死亡など、1ヵ月齢前後の幼鳥では沈鬱・発育羽毛の異常・下痢など、若鳥~成鳥では羽鞘の残存・出血・折れ・くびれ・ねじれ・発育停止・ストレスライン・変色などの羽毛障害・進行性の脱羽、大型鳥では脂粉の減少・嘴または爪の過長や脆弱化などがみられます。その他リンパ系器官が障害され免疫不全となり、他の疾患に感染しやすくなります。回復個体でも無症状でウイルスを排泄するキャリアとなる可能性があります。

有効な治療法はなく、二次感染に対する対症療法や支持療法を行います。インターフェロン療法が有効な場合もあります。一般的な消毒は無効で、ビルコンS等の塩素系消毒薬が有効となっています。

【セキセイインコの雛病(BFD:Budgerigar Fledgling Disease)】

ポリオーマウイルス科のAvian Polyoma Virusによる感染症です。オウム,インコ類及びフィンチ類に感受性があり、主に3ヵ月齢以下の幼鳥に多くみられます。ラブバード、シロハラインコ、オキナインコ、メキシコインコ、コンゴウインコ類の陽性率は高くなっています。感染は病鳥の羽毛やフケ・排泄物の摂食や吸引、親から卵を介した感染もあり、潜伏期間は数日~数週、多くは2週間以内で発症します。

症状は鳥種、年齢によって異なり、巣立ち前のヒナでは、腹部膨満、沈鬱、食欲減退、体重減少、そのう食滞、吐出、下痢、運動失調、頭類部の震え、脱水、皮下出血、呼吸困難、多尿、突然死がみられ、2週齢以降のセキセイインコやラブバードではPBFDに類似する羽毛異常がみられます。成鳥では発症せずにキャリアとなる可能性があります。

有効な治療法はなく、症状に対応した治療をします。海外では市販のワクチンがありますが、国内では利用できません。消毒には塩素系消毒薬や安定化二酸化塩素系の消毒剤が有効です。

PBFD,BFD症例の外観 異常羽毛(くびれ、捻じれ)や長羽の脱落などがみられる

【鳥ボルナ病(ABD:Avian bornavirus infection)】

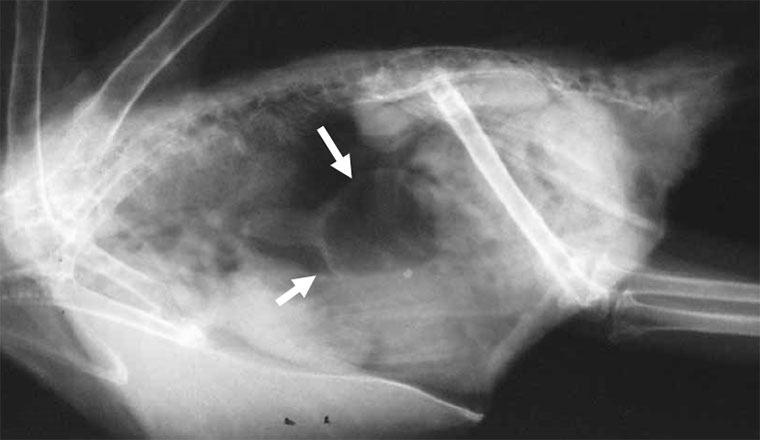

腺胃拡張(矢印)がみられるX線写真

ボルナウイルス科の鳥ボルナウイルスによる感染症で70鳥種以上のオウム,インコ類と他の数種で発生があります。特にオオハナインコ、メキシコインコ、バタン類、コンゴウインコ類、ヨウム等で陽性率が高くなっています。まだ不明な点も多く、感染様式は病鳥の唾液、排泄物、鼻汁などや親から子への感染、節足動物を介した感染など様々な原因が疑われています。潜伏期間についても不明な点が多く、短くて20日、長いと数年ともいわれています。

症状は、沈鬱、食欲不振、慢性的な吐き戻し、粒便、そのう食滞、進行性の体重減少(週または月単位)、下痢、中枢神経症状(運動失調、不全麻痺、羽毛損傷行動、てんかん発作など)などがあり、急死する事もあります。

発症年齢は10週齢から17歳齢まで幅広い年齢で報告があり、免疫低下やストレスが症状発現の素因となる可能性が示唆されています。

有効な治療法はなく、対症療法や支持療法が主体となります。消毒には塩素系消毒薬やアルコールやヨード等一般的な消毒剤が有効です。

鳥の健康診断

★愛玩鳥の多くは野生下では被捕食者であり、群れで暮らしていることが多く、捕食者に狙われたり群れに見捨てられないよう、弱っている姿を隠す傾向があります。元気そうに見えても病気を患っている可能性もあり、一度病気になってしまうと長期間の治療が必要になる場合もあります。定期的な健康診断により病気の予防や早期発見に努める事をお勧めします。

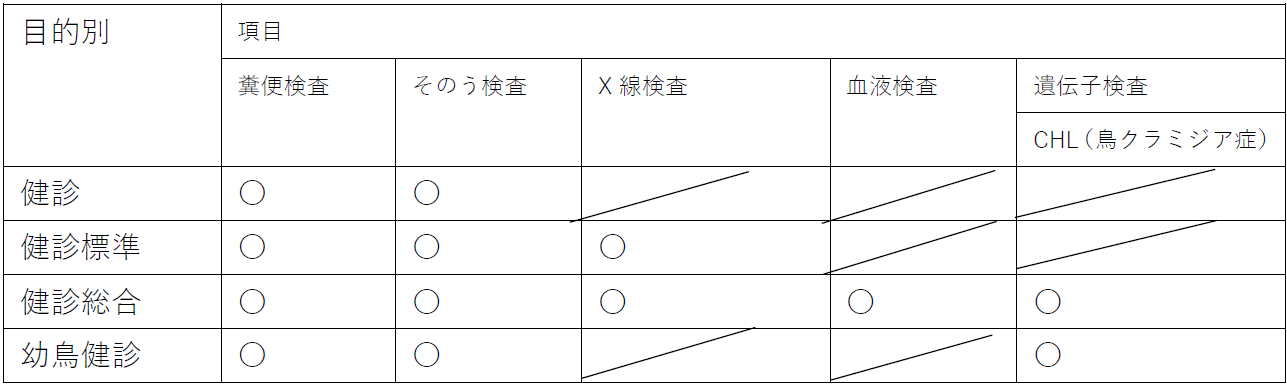

【健康診断の項目】

- 視診:

- 触診:

- 聴診:

- 糞便検査:

- 口腔検査、そのう検査

- 遺伝子検査(別途料金):

- X線検査(別途料金)

- 血液検査(別途料金)

起立姿勢や歩行状態、羽毛状態、呼吸状態等を確認します

体格(筋肉量や脂肪とのバランス等)や骨格異常、体表腫瘤や腹部の異常(ヘルニアや腹水貯留、体腔内腫瘤、肝腫大等)の有無を確認します

呼吸音、心音等を確認しますが、鳥類の心拍はとても速く心音の異常の確認は困難です

肉眼的に下記を確認します

大きさの異常、硬さや形状の異常(下痢や多尿)、色調異常(上部消化管出血による黒色、金属中毒による鮮緑色、絶食による濃緑色、未消化でんぷんによる白色、寄生虫による黄土色等)の有無

尿酸の色調異常(肝疾患や感染等)や血液、粘液、未消化物、寄生虫等の混入物の有無など

顕微鏡学的に下記を確認します(別途料金)

ぜん虫、原虫、シスト、オーシスト等の寄生虫やカンジダ、マクロラブダスなどの真菌の有無

細菌のバランスや細菌数、運動活性やその他、細胞、結晶、血液成分、未消化物の有無など

口腔内の後鼻孔や乳頭の異常、粘稠性、異物や汚れの有無確認

そのうの視診・触診:内出血、充血、採食物による色調の異常や固形物、ガス、液体の貯留の有無や内容量が適正で下垂がないかなどの確認

そのう液検査(別途料金):色調、粘度、臭気、異物の有無を肉眼的に確認します

原虫、真菌、細菌、血球や炎症性細胞がないかを顕微鏡学的に確認します

感染症や雌雄鑑別など遺伝子で検査できます

遺伝子検査では、血液や羽毛、糞便、後鼻孔や鼻汁等に存在する病原体の遺伝子を増幅させて検出でき、性別の判断もできます。

骨の状態、卵の有無、生殖器や胃腸、各臓器の大きさや位置関係、異物の有無を確認します

X線検査等では判断の出来ない、各臓器の傷害や機能的な異常がないかを確認します

お勧めの鳥種

※1:ハネナガインコ類、キキョウインコ類、ヒインコ類、ホンセイインコ類

※2:シロハラインコ、オキナインコ、ホンセイインコ、メキシコインコ

※3:メキシコインコ、アケボノインコ、オキナインコ、ハネナガインコ類、キキョウインコ類

※4:オオハナインコ、ヨウム、モモイロインコ、バタン類

※5:コンゴウインコ類

※6:オオハナインコ、ボウシインコ、モモイロインコ、バタン類、コンゴウインコ類、ヨウム

※ご質問等ございましたら当院スタッフまで御声掛け下さい。

病鳥の看護

★鳥類は普段から体温が40℃前後と高く、病気になっても症状を隠す為元気に見えます。また食欲が低下しても食べているフリをするので病気である事に気付きにくいです。しかし常食である鳥の食欲が低下すると体重が減少し体温が保てなくなります。体温が下がる事で代謝が落ち、消化管の動きが低下し、薬の効きも悪くなり更に症状が悪化するという悪循環に陥ります。代謝の早い鳥類は、食欲がなくなると一気に状態が悪化するので、原因を治療するとともに病気と闘う環境を整えてあげる事も大切になります。

【保温】

鳥類は体腔内に気嚢という肺と繋がった袋があり、暖かい空気を吸う事により内臓が温まり本来の働きが出来るようになるので、保温の際はエアコンや保温電球などで空気を温める必要があります。断熱性の高い羽毛で覆われているので、直接接触して温める保温器具はあまり効果がありません。温度は28℃~30℃位に設定し、暑がって羽を広げているようなら温度を下げる、膨羽しているようであれば温度を上げる等鳥さんの状態に合わせて上記範囲内で調節が必要です。日中の一番暖かい時間に、鳥さんが熱源から一番離れた所で膨らまない温度まで温めましょう。そうすれば、夜間等温度が下がった時には自分で暖房の近くに寄って温まる事が出来ます。体調によっては保温しても膨羽が治まらない事もありますが、熱中症予防の為温度の上げすぎにも注意しましょう。

*1本だけ設置した止まり木の延長上に電球を設置

高い所に行く習性があるので餌から遠い止まり木は外す

*網に張り付いて体力を消耗してしまう子はプラスチックケースを使用

【撒き餌】

鳥さんが地面に落ちている物をついばむ習性を利用して、普段食べているご飯を床一面に撒き動かなくてもその場で一粒でも多くご飯を食べて貰う為に実施します。剥いた殻を見て特によく食べている物を多く入れてあげて下さい。普段のご飯がペレットであればシードをあげてみても良いでしょう。群れで暮らす習性を利用して鏡を設置する事で仲間がいると思い食欲が促される事もあります。

【24時間照明】

24時間明るくしていても、目に障害が出たり不眠になる事はありません。夜間目覚めた時に明るい事で少しでも多くご飯を食べて貰う事が目的です。

*発情異常がある鳥さんでは、保温や24時間照明は注意が必要なこともある為ご相談下さい